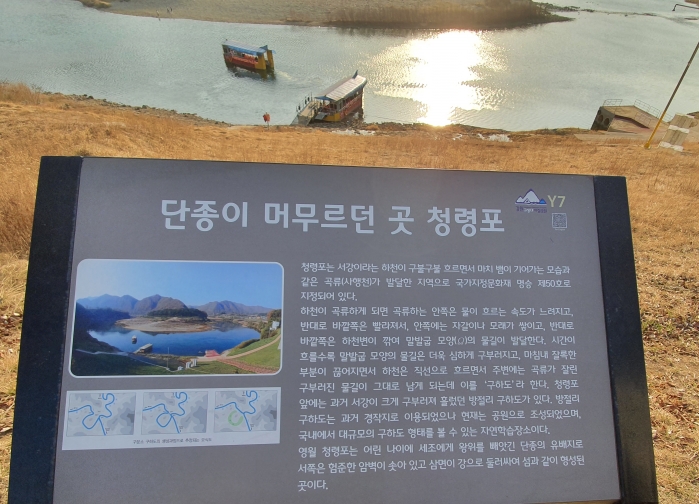

어린 임금 단종의 유배지 청령포

국가명승 제50호, 寧越 淸泠浦는 어린 나이에 세조에게 왕위를 빼앗긴 단종의 유배지다.

이 곳을 지날 적마다 역사를 아는 사람은 눈물이 나게 마련이다. 동쪽에서 남으로 그리고 서쪽으로 흐르는 서강이 물줄기를 휘감아 내고 서쪽으로 높은 암벽(육육봉, 六六峰)이 있어 배를 타지 않고는 왕래를 할 수 없는 곳이다.

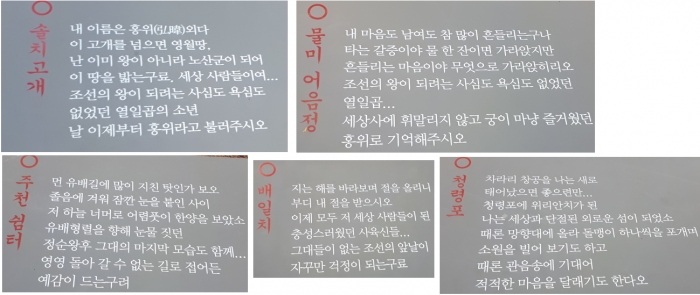

청령포에 홍수가 나서 노산군이 관풍헌으로 거처를 옮겼을 때 저녁만 되면 누각에 올라 자규시(子規詩)를 읊었는데... 나는 신축년 정월 초열흘에 여기 영월군 남면 광천리, 배를 타고 서강을 건너 가는 1분 동안 자규시를 읊어 본다.

一自寃禽出帝宮 한 마리 원한 맺힌 새가 궁중을 떠난 뒤로

孤身隻影碧山中 외로운 몸 짝 없는 그림자가 푸른 산속을 헤맨다

假面夜夜眠無假 밤이 가고 밤이 와도 잠을 못 이루고

窮恨年年恨不窮 해가 가고 해가 와도 한은 끝이 없구나

聲斷曉岑殘月白 두견 소리 끊어진 새벽 멧부리에 지새는 달빛만 희고

血流春谷落花紅 피를 뿌린 듯한 봄 골짜기에 지는 꽃만 붉구나

天聾尙未聞哀訴 하늘은 귀머거린가? 애달픈 하소연 어이 듣지 못하는지

何奈愁人耳獨聽 어찌하여 슬픔 많은 이 사람의 귀만 홀로 밝은고?

배에서 내려 땅에 발을 딛자마자 황량함과 함께 슬픔이 몰려 온다.

왜 삼촌은 어린 조카를 궁에서 내쫓아 이런 곳에 보냈을까? 여러 생각이 든다.

청령포숲은 아름다운 숲 전국대회에서 우수상으로 선정되기도 하였다.

모든 소나무에 일련번호가 붙어 있어 꼼꼼하게 관리가 되고 있다.

단종어소(端宗御所)는 승정원일기의 기록에 따라 기와집으로 복원하였다.

어소에는 당시 단종이 머물던 본채와, 궁녀 및 관노들이 기거하던 행랑채가 있는데, 그 안에 밀납인형으로 당시의 모습을 만들어 놓았다. 어소의 담장 안에 단종유지비각(端宗遺址碑閣)이 자리 잡고 있다.

단종이 입던 옷이 걸려 있네? 잠자던 이불이 왕실의 침구는 아닌 것 같고.. 책을 봤을 테니 등불은 있었겠지? 이런 저런 상상을 해 보게 된다. 아침마다 무엇을 입을까 무엇을 마실까 무엇을 먹을까, 고민도 안했으리라.

두갈래로 갈라져 600년을 살아 온 소나무가 단종 유배 時의 설화를 간직하고 있다. 천연기념물 제349호로 지정되어 있다. 단종이 유배생활을 할 때 이 소나무에 걸터앉아 쉬었다는 이야기가 전해 내려 온다. 소나무가 단종의 슬픈 모습을 보았다 하여 볼 관(觀)자, 때로는 오열하는 소리를 들었다 하여 소리 음(音)자를 써서 관음송(觀音松)이라 불리어 왔다고 한다.

여기는 코로나19가 잠시 막아 놓은 상태라서 올라가 볼 수가 없다.

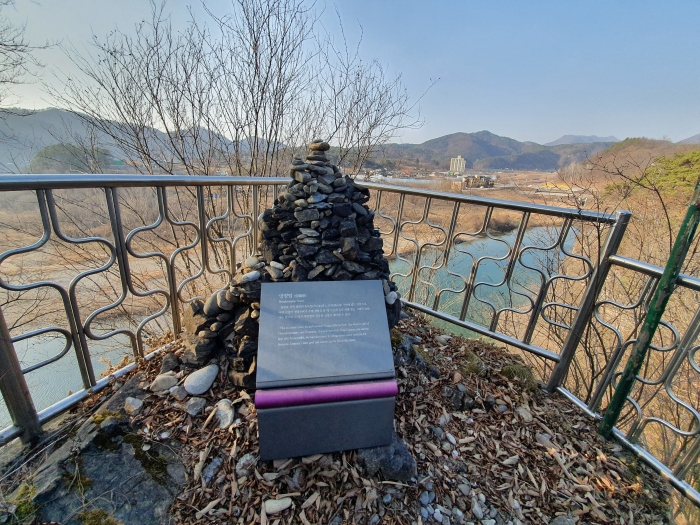

대신 옆으로 가서 올라 보기로 한다. 전망대가 보이고 쌩쌩 지나가는 차들도 보인다.

망향탑(望鄕塔)은 청령포 서쪽 절벽인 육육봉(六六峰)과 魯山臺) 사이에 있는 돌탑으로 어린 단종이 이 곳에 올라 한양(漢陽 서울) 땅을 그리며 돌을 쌓아 올린 것이다. 당시의 애절했던 단종의 마음을 헤아려 볼 수 있는 장면이다.

단종대왕이 유배생활을 할 때 자신의 앞날을 예측할 수 없는 근심 속에서도 한양에 두고 온 왕비 송씨(정순왕후)를 생각하며 여기저기 흩어져 있는 막돌을 주워 쌓아 올렸다는 탑으로 단종이 남긴 유일한 유적이다.

혈육보다 무서운 정치권력의 매정함을 느끼며, 작은 봉우리를 내려왔다.

정치, 경제, 사회, 문화의 순서대로 중시하는 인간 사회가, 언제쯤에나 문화, 사회, 경제, 정치의 순으로 우선시하며 살아갈 수 있을까를 생각하며..

나는 청령포(淸泠浦)에서 표표(漂漂)히 그리고 표표(飄飄)히 사라졌다.